前回からの続きです

茨城県作成の『常陸国風土記』というサイトにある「常陸国風土記を訪ねる」というページを参考に、鹿島神宮周辺の常陸国風土記ゆかりの地を探索しました

沼尾神社

常陸国風土記には

「天の大神社・坂戸社・沼尾社、三処を合せて、惣べて香島之天之大神と称す」(風土記(上) 角川ソフィア文庫より引用)

との記載があります。

こちらも迷っちゃいました( ;ᴗ; )

サイトに記載された住所でGoogleマップ検索すると範囲が広く出てしまい、他の方のブログ記事などに助けてもらって行けました♪

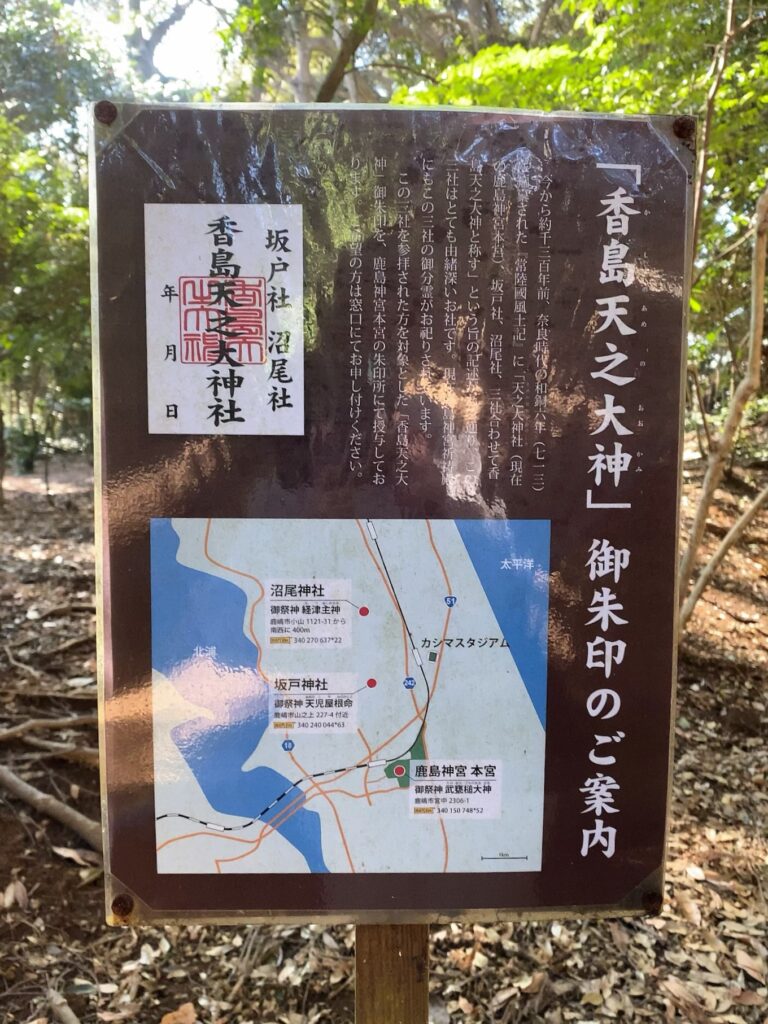

お社にあった案内看板。

沼尾神社の住所については、鹿嶋市小山1121-31から南西に400mとのこと。

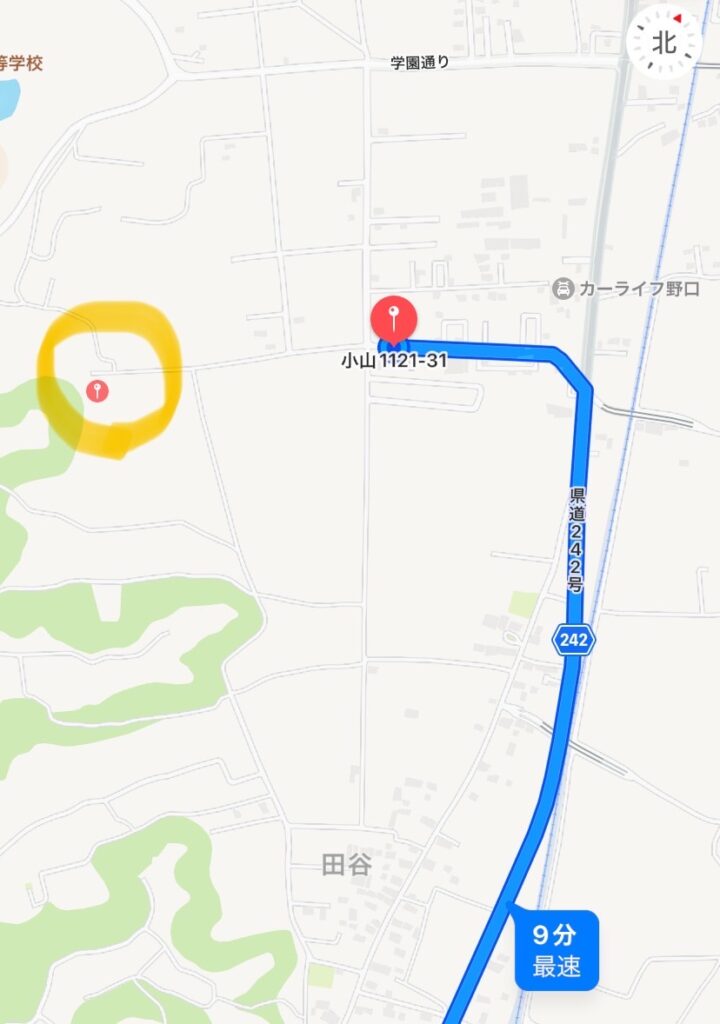

先程同様に、Googleマップで鹿島神宮さざれ石をスタート地点・鹿嶋市小山1121-31をゴール地点で検索したのがこちら↓

沼尾神社は黄色の丸印の地点。

県道242号線を左折して、真っ直ぐに進んだ先にあります。

(鹿島神宮から車で約9分で到着するようです)

緑豊かな参道。大きな椿の木がありました。椿というと生垣のイメージがあったからびっくりだね、なんて話を母や妹と話しながら進みます。

参道の先には小さなお社が。

看板によると、かつては本殿の後方から香取神宮の森が望めたとのこと。

鹿島神宮のホームページには、

「鹿島、香取の大神が明石の浜より上陸され、沼尾より臨める香取の地へ経津主大神が行かれ、武甕槌大神は沼尾から現在地へ移られたとの説話があります。」との記載もありました。

坂戸神社

続いて、坂戸神社さんへ。

先程の案内看板によると坂戸神社の住所は、鹿嶋市山之上227-4付近とのこと。

こちらは、すぐにわかりました!

拝殿の扉には、扉を修繕予定とのお知らせ紙あり。

鹿島神宮のホームページには、

「『風土記』に「大神の神言を理解して崇神天皇の幣物を鹿島に捧げた」とある大中臣神聞勝命の祖神である天児屋根命を祀ります。」との記載がありました。

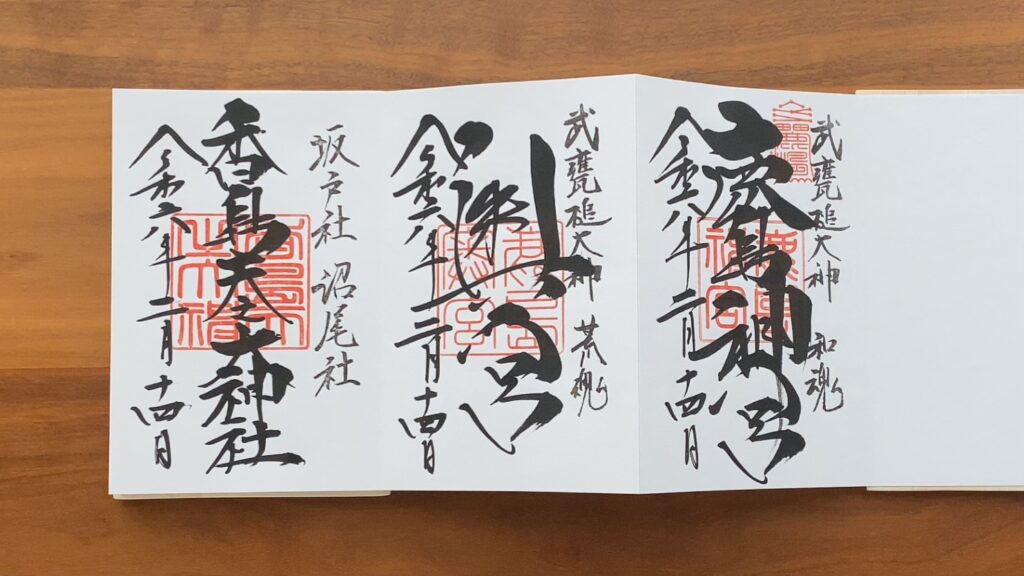

常陸国風土記にまつわる御朱印

先程の案内看板にありましたが、常陸国風土記に記載の三社(鹿島神宮・沼尾神社・坂戸神社)を参拝すると、鹿島神宮で「香島天之大神」という御朱印がいただけます。

参拝した後、鹿島神宮に戻っていただきました。

いただいた御朱印がこちら↓

鹿島神宮の御朱印をいただける場所では、右と真ん中の鹿島神宮・奥宮の御朱印の案内しか出ていないので、神職さんに写真を見せていただきました。

大生古墳群

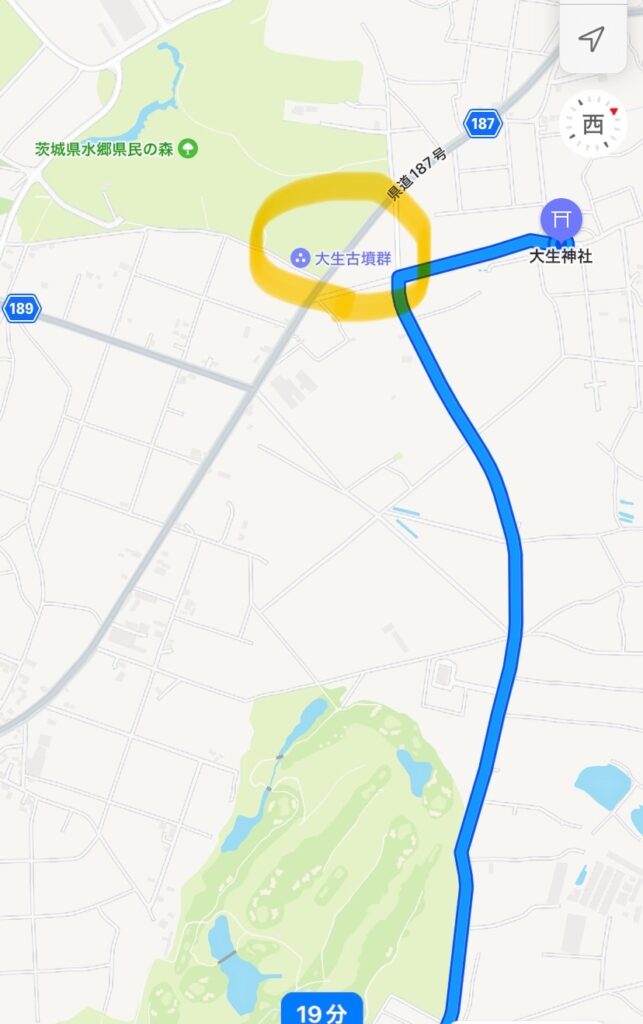

続いて、「常陸国風土記を訪ねる」というページに記載のあった『大生古墳群』へ。

サイトに記載された住所でGoogleマップ検索すると範囲が広く出てしまうのですが、大生神社(潮来市)で検索するとすんなり出て、近くに大生古墳群の表示も出たのでオススメかもです|д゚)

(鹿島神宮さざれ石をスタート地点で検索。車で約20分で着くようです)

行方郡

・・・

相鹿・大生の里がある。古老が言うには、倭武天皇が相鹿の丘前の宮においでになった。此の時に、天皇の御食膳舎を浦の浜辺に建設して、小舟をつなぎ並べて橋とし、行在所にお食事を運び通わせた。お食事を炊く意の大炊から取って大生の村と名づけた。

(風土記(上) 角川ソフィア文庫より引用させて頂きました)

遠くから見てテンションが上がりました!

古墳だぁ!!ヾ(*´∀`*)ノ

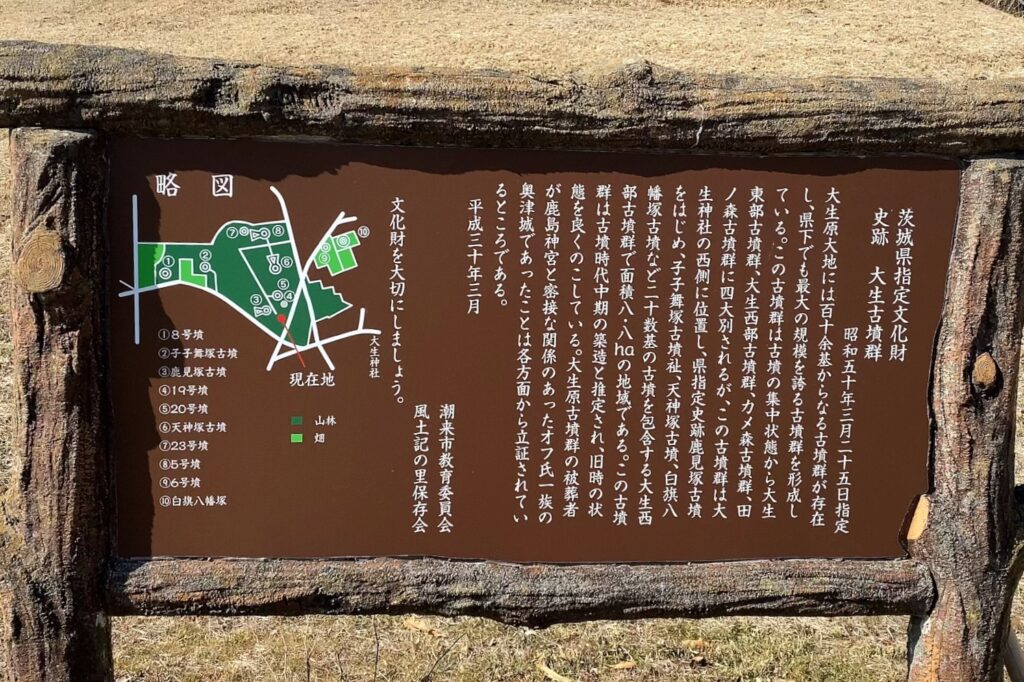

看板によると、

大生原大地には百十余基からなる、県下でも最大規模を誇る古墳群が存在とのこと。鹿島神宮と密接な関係にあったオフ氏一族の奥津城(神道のお墓)だったようです。

写真の古墳はその中の一つ「鹿見塚古墳」↓

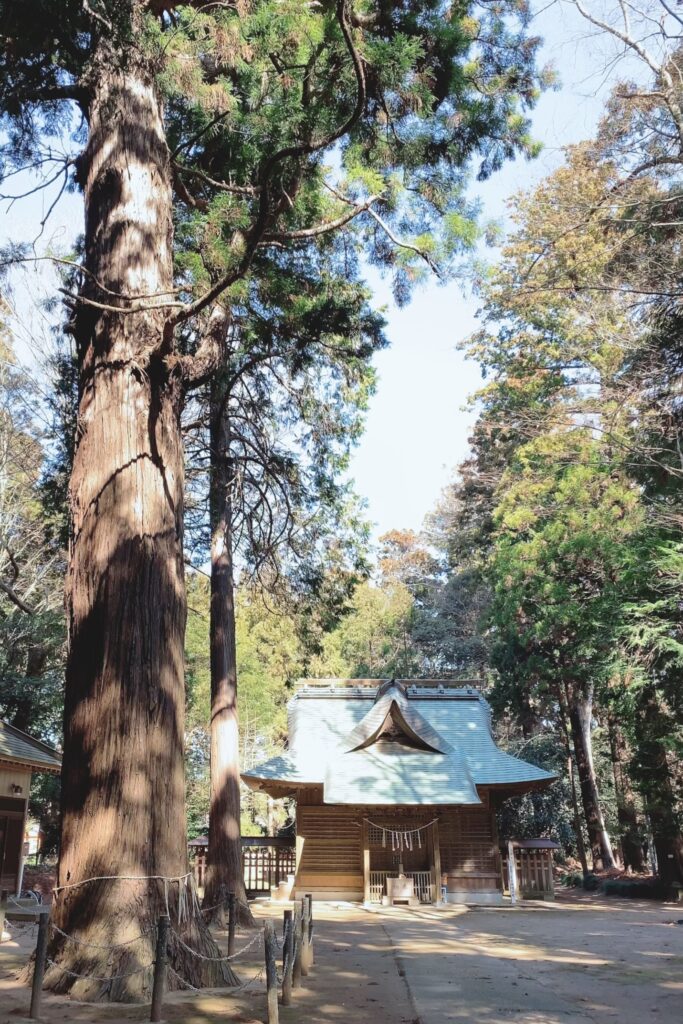

せっかくなので、大生神社にも参拝しました。

大生神社

ふらりと参拝したら思わぬ古社で少し興奮しました(´,,>ω<,,`)

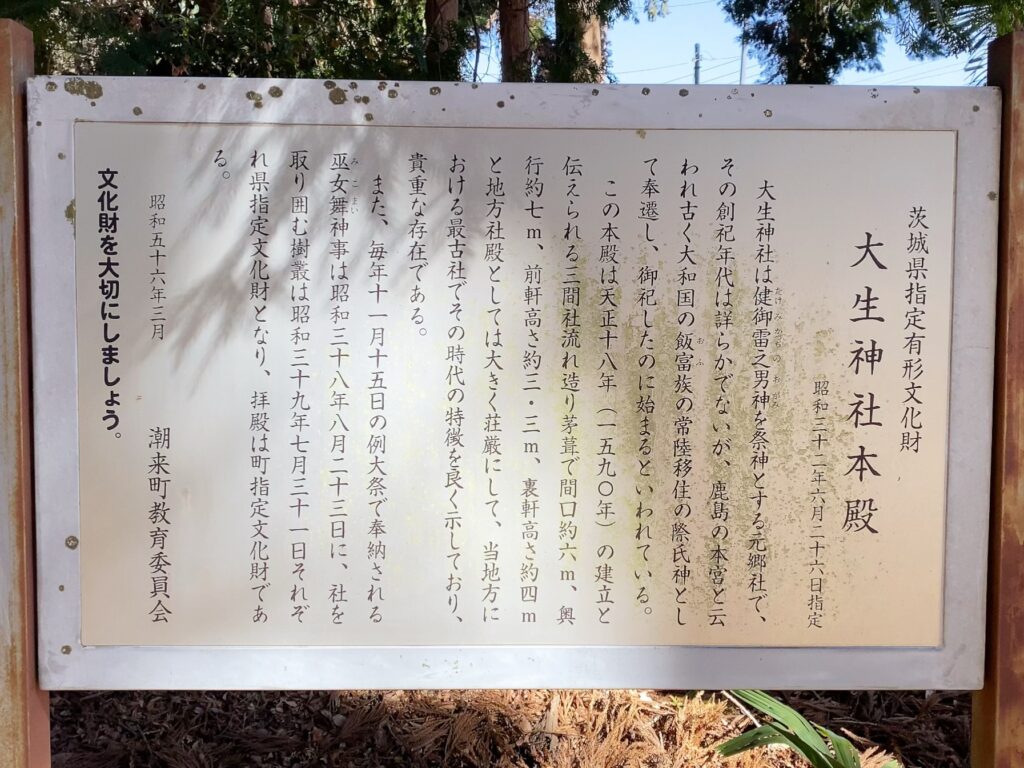

大生神社の創建には諸説あるようですが、看板によると、

鹿島の本宮といわれており、大和国の飯富(オフ)族の常陸移住の際に氏神として奉遷し、お祀りしたのが始まりとのこと。

先程の大生古墳群の被葬者オフ氏一族の氏神様のようです。

(無人だったので、てっきり御朱印はないのかと思っていたら、同じく潮来市内にある鹿嶋吉田神社さんで御朱印をいただけるようです。後から気付きました)

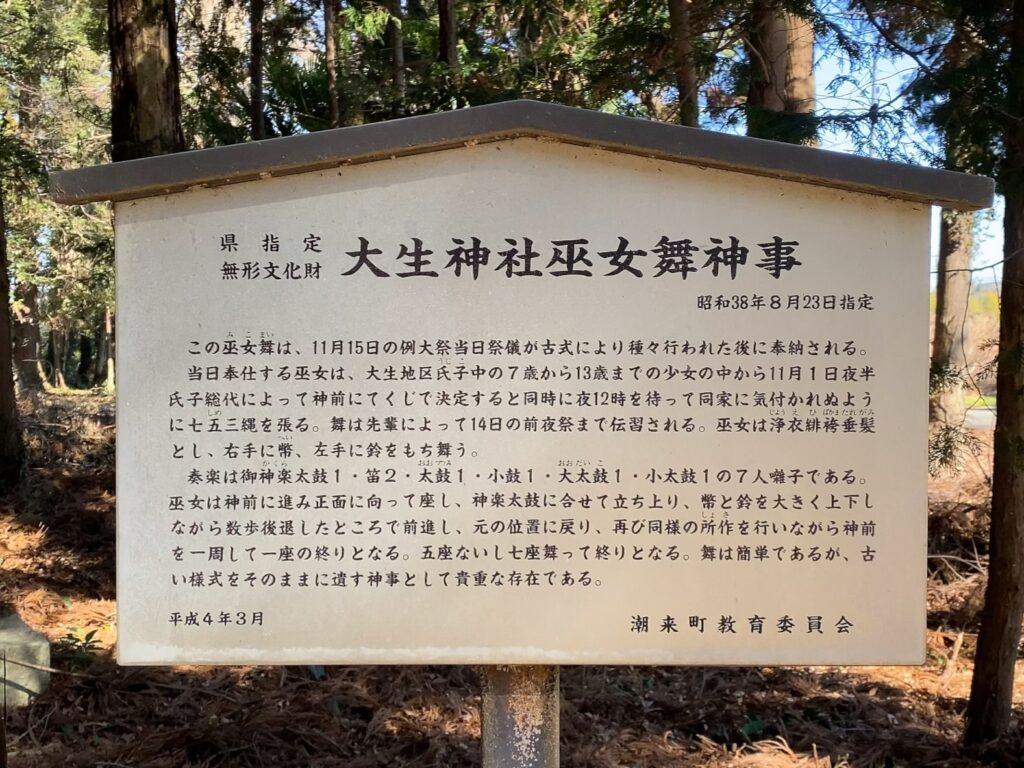

県指定無形文化財「大生神社巫女舞神事」について↓

古い様式をそのまま遺す貴重な神事とのこと。

少し調べていたら、茨城県県民生活環境部生活文化課のサイト「いばらきの伝統文化」に大生神社巫女舞についての記載がありました。

大生神社巫女舞は、「古事記」などに記されている「天の岩戸」神話に登場す天宇受売命が踊った舞をそのまま再現しているといわれ、特殊な神事とされている。[出典:茨城県教育委員会編1996『茨城県の民俗芸能-茨城県民俗芸能緊急調査報告書-』]

(「いばらきの伝統文化」より引用させて頂きました)

歴史ロマンな感じで面白いです( *˙ω˙*)و

境内に、面白い形の木もありました↓

大生神社七ツ井戸の案内看板あり。

明治4年の法改正以前、大生神社の11月の例大祭には、鹿島神宮の女性神職物忌(ものいみ)が来て奉仕・執行していた。順路は跡宮から出発、〆掛け河岸から船を出し北に進み、沼尾あたりから北浦を横切り釜谷の鳥居河岸に着き、甕森神社で休憩をとった。その後、鹿島往環道路を通り、一の鳥居から百五十間の参道を進み、御手洗池で浄め、二の鳥居をくぐり大生神社本殿に到着した。

神野井戸は大同元年、鹿嶋大明神が大生の郷より神野の荒祭宮(跡宮)に御遷座の砌、大明神をお護りした大生の郷の神人たちが大急ぎで掘って大明神の御用に供したと云われる。

(大生神社七ツ井戸ご案内 より引用させて頂きました)

水はありませんでしたが、地図によると写真は「御手洗」のようです。

鹿島神宮の女性神職物忌は、伊勢神宮の斎宮と似たような感じなのかなと思っています。

物忌は人目に触れるべきでない存在として滅多に鹿島神宮の外には出なかったそうで、唯一鹿島神宮の境内から出輿する神事が大生神社の例大祭だったようです。大生古墳群の看板にあったように、鹿島神宮とオフ氏一族はとても密接な関係だったのかなと思ったりします。

古代鹿島の歴史ロマン小説ないだろうか、、

すごく読みたい(* > <)

「常陸国風土記を訪ねる」というページを参考にした鹿島神宮周辺の常陸国風土記ゆかりの地を探索はここまで♡

(鹿島郡家跡 神野向遺跡・鹿島神宮・坂戸神社・沼尾神社・大生古墳群の4か所を巡りました。まだまだありますが、また機会をみてチャレンジしたいと思います♪)

時間があったのと行先が近かったので、昼食後に「大生神社七ツ井戸ご案内」看板記載の『跡宮』にも行ってきました。

跡宮には物忌が住んでいた館跡があったので、それについても次の記事で少し書きたいと思います。

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

アロマサロンSASARAE

https://www.sasarae.com

新宿駅のお隣り、京王新線初台駅より徒歩約5分。

男性の心身の不調にスポットをあて、

本格アロマテラピー

エサレン®ボディーワーク

を行っております。

男性更年期障害について勉強中。

心に響くような優しいタッチ

心身の深いリラクゼーション

完全予約制・プライベートサロン

性的なサービスは一切ございません

営業時間

10:00~23:00

(午前中のご予約は前日22:00までの受付となります。

最終受付20:00

当日のご予約受付は12:00~20:00まで)